近日,辽宁省肿瘤医院暨大连理工大学附属肿瘤医院胸外科刘宏旭教授团队研究成果“经手术机器人系统辅助肺结节hookwire术前定位的初步临床经验:一项前瞻性探索性研究” (Preliminary clinical experience with a robot-assisted system in preoperative hookwire localization of pulmonary nodules: a prospective pilot study)在手术机器人领域国际权威期刊《Journal of Robotic Surgery》正式发表。

该研究是手术机器人辅助hookwire术前定位的首篇前瞻性临床研究,为该导航技术在临床上的使用提供更有价值的循证学依据。

视频辅助胸腔镜手术(Video-assisted Thoracoscopic Surgery, VATS)作为一种微创术式,在诊断和治疗疑似肺结节方面具有较高的敏感性与特异性。然而,对于位置较深、体积较小的肺结节,尤其是磨玻璃样结节,术中单纯依靠视觉或触诊往往难以精确定位。既往研究显示,在VATS术中,直径<1 cm的肺结节定位失败率约为16.1%,约54%的病例需中转为开胸手术。因此,术前精准定位是VATS手术成功的关键环节。

目前,CT引导下的术前定位根据材料不同,主要分为液体材料(如吲哚菁绿等染料)和固体材料(如hookwire、弹簧圈)。其中,hookwire定位法临床应用广泛,其有效性与安全性已获多项研究证实。然而,与多数CT引导下经皮肺穿刺操作相似,传统手动穿刺在定位精度、操作时间、辐射暴露及并发症控制等方面仍存在一定局限。

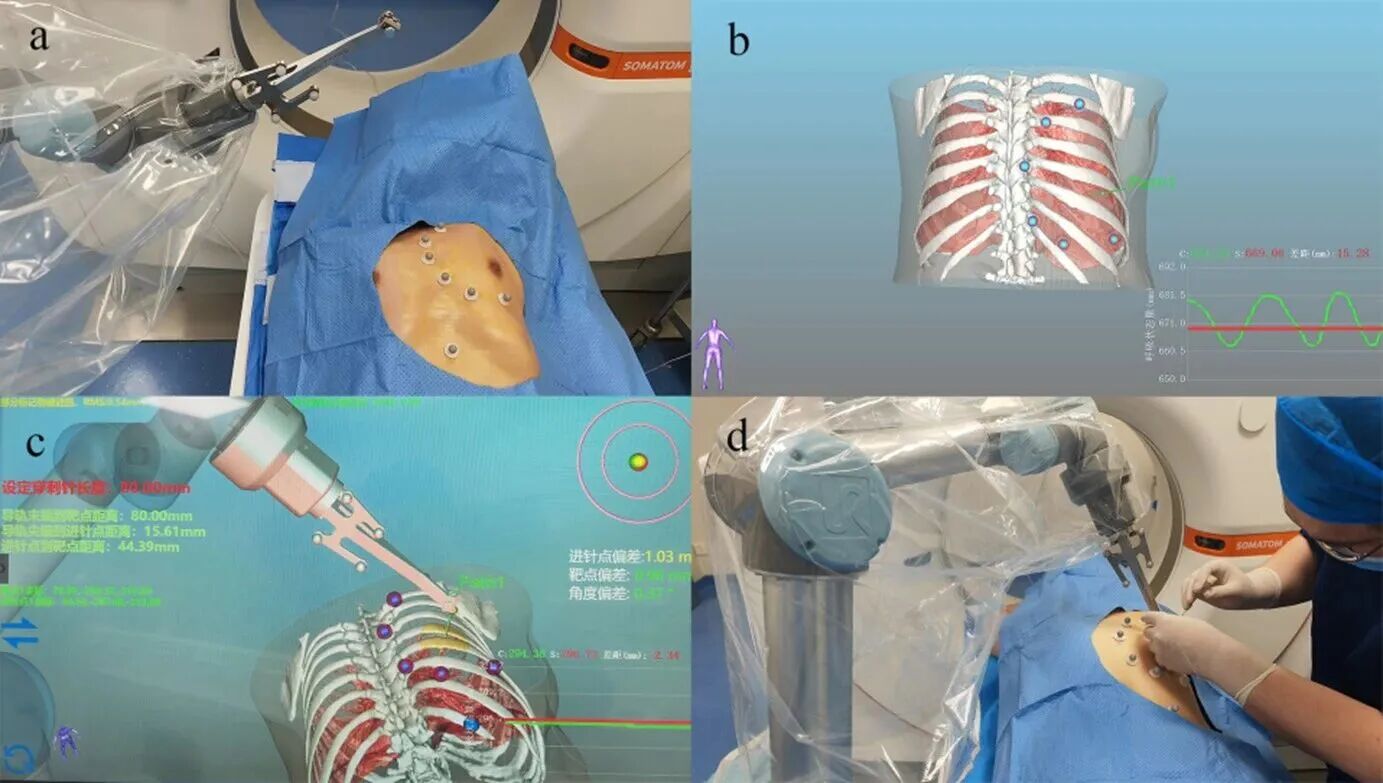

在这项前瞻性探索性研究中,研究团队在手术导航机器人辅助下,对59例患者行CT引导hookwire定位,并顺利完成VATS手术。依据研究方案,最终纳入58例患者数据进行统计分析。

手术结果:

所有58名患者均成功接受了VATS手术切除,其中44例(75.9%)进行了楔形切除术,10例(17.2%)进行了肺段切除术,4例(6.9%)进行了肺叶切除术。一针穿刺成功率 100%(58/58)。定位成功率为 94.8%(55/58),失败原因包括标记物移位(n = 1)、脱落(n = 1)以及因磨玻璃样变伴出血导致定位不明确(n = 1)。定位精准度的中位数为 5.7 mm(4.2 - 7.9mm),中位穿刺手术时间为 16.6 min(14.0 - 22.9 min),辐射剂量为 281.2 mGy·cm(227.1 - 365.8 mGy·cm),平均穿刺深度为 57.0 ± 17.4 mm。大多数手术是在仰卧位(36/58,62.1%)或俯卧位(20/58,34.5%)下进行的。

穿刺结果的亚组分析:

亚组分析显示,在手术导航机器人的辅助下,病灶大小<10 mm与≥10 mm之间在穿刺精准度、穿刺手术时间或辐射剂量方面均无显著差异(穿刺精准度:95%置信区间:-2.80 至 0.70 mm,P = 0.232;穿刺手术时间:Z值:-1.05,P = 0.295;辐射剂量:Z值:-0.83,P = 0.407);胸膜距离≤ 15 mm与> 15 mm之间也无显著差异(穿刺精准度:Z值:-0.22,P = 0.824;穿刺手术时间:Z值:-1.57,P = 0.116;辐射剂量:Z 值:-0.04,P = 0.966)。值得注意的是,处于肺下叶的结节以及俯卧体位将延长穿刺时间(肺叶位置:χ2 = 13.37,P = 0.001;体位:Z =–2.82,P = 0.005),并且俯卧体位还会增加了辐射剂量(Z =–2.05,P = 0.040),但穿刺精准度并未受到影响(P > 0.05)。结节类型(实性 vs 亚实性)与任何结果均无关(P > 0.05)。